2025年第1回定例会~予算特別委員会~

2025年・令和7年度の新年度当初予算は、

一般会計予算 897.5億(対前年度 33.8億 3.9%の増)

※過去最大の予算規模・4年連続対前年度比増

一般会計と5つの特別会計の総額 1569.7億

と示され、5日間にわたる予算特別委員会での審議を経て、賛成多数により提案の通り可決されました。

当初予算の見やすいビジュアル資料は以下をクリックしてチェックしてみてくださいね。

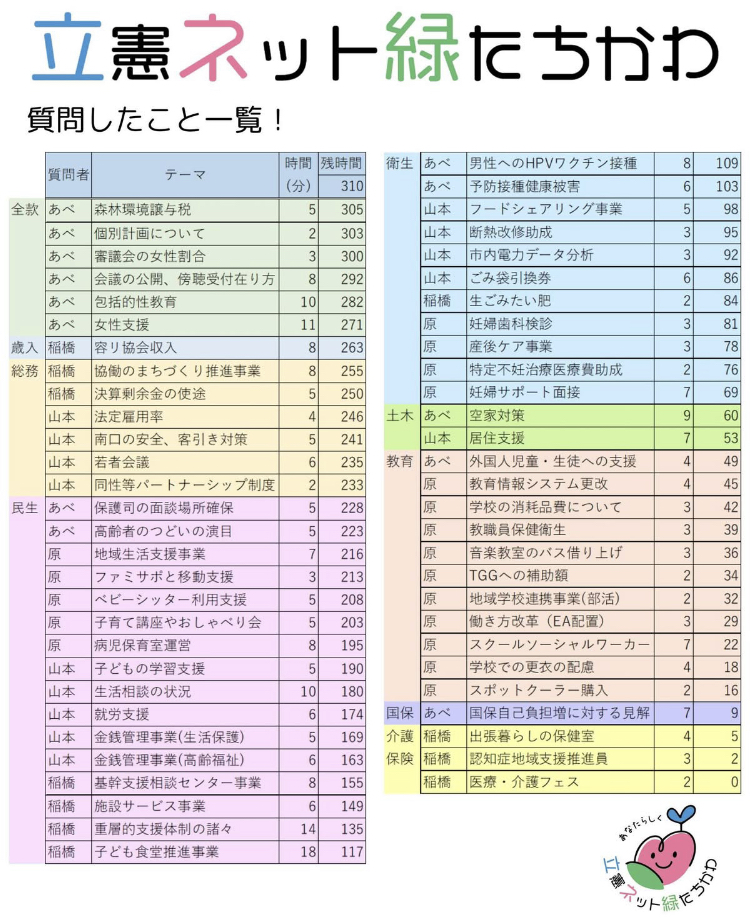

原ゆきの所属する立川市議会会派「立憲ネット緑たちかわ」では今回、わたなべ忠司議員(立憲)が代表質問を行いましたので、稲橋ゆみこ議員(立憲)、山本ようすけ議員(無所属・緑の党推薦)、あべみさ議員(立川・生活者ネットワーク)と私の4人が予算特別委員会の委員として、質問を行いました。会派の持ち時間は会派構成人数によって割り当てられます。わが会派は5人で310分という時間を、4人の委員で分担して質問を組み立てます。聞くべきこと、確認することが多くいつも時間との勝負です。私は今回19の質問を76分かけて行いました。4人で310分の割り当てを、のこり0秒まで使いきりました!

以下は、山本議員が集計してくれた質問項目とそれぞれに要した時間になります。ご参考まで。

こういうのをパパっと作れてすごいなぁ、と頼りにさせていただいております。こうして改めてみると、会派メンバーそれぞれの得意分野や強みを活かして、多岐にわたり質問を重ねられたかなと充実感もありますが、終わってみると、もっとここを聞きたかった、さらに違う角度から質問できたのでは、など、反省も残ります。委員会が終わり会派室に戻ると、自然と振り返りが始まり、そこからまた議論が飛び交うこともしばしば。次の機会に活かせるよう経験を重ねていきます。

関心事の項目については是非市議会中継のアーカイブ配信からチェックいただけたら嬉しいです!

今回の投稿では、私が行った上記質問の中から、特に前進のあった、または今後大きく前進する予定の事業についてご報告したいと思います。

①産後ケア事業・・・利用者負担が軽減されます!

産後ケア事業では、実は昨年の予算特別委員会の時に、国や東京都の補助金の活用で利用者負担を軽減することについて求めていました。その時点では前向きな答弁や具体的な検討はなかったのですが、今回、それらの補助を活用して、利用者負担が軽減されることになりました!内容は以下の通りです。(利用料金は令和7年4月1日から変更になっています)

・訪問型(助産師の訪問によるケアを受けられます)

利用料金1回500円(前年度までは1回1000円)

・日帰り型(病院・助産院で日帰りのケアを受けられます)

利用料金1回1000円(前年度までは2000回円)

・宿泊型(病院・助産院に宿泊してケアを受けられます)

利用料金1泊2日3,500円(前年度までは1泊2日6000円)

受託産科医療機関を増やしていくこと、流産や死産された方も対象に含めること・・・まだまだ充実してほしい内容がありますが、担当課にはこれまで一つずつ丁寧にすすめていただいていると思っています。

今回産後ケア事業で活用できる国や東京都の補助を知ったのは、昨年の第1回定例会前に会派で訪れた世田谷区の「産後ケアセンター」視察で担当の方に話を伺うことができたからでした。定例会の閉会中期間を活用し視察や研修等に励むことで、こうして政策提言へとつながり、実際に予算づくということを経験し、議員にとっていかにインプットすることが大切か、身をもって分かってきました。

産後ケアを必要とする一人でも多くの方にサービスが届けられるよう、近隣他市や先進自治体の取り組みを研究しつつ、引き続き応援していきたいと思っています。利用された方のご意見なども、大募集です!皆さんの声が行政サービスをさらに良くしていくことができます。議員を使ってくださいね!

②教育情報システムの更改・・・具体的にどうなるの?

こちらは令和8年度4月からのシステム稼働に向け、市内の小中学校において、文部科学省が策定した「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に沿って、「校務系と学習系ネットワークの統合」や「校務支援システムのクラウド化」等の基盤整備を推進していくということです。準備期間の今年度だけでも約15億円、令和12年度までの債務負担行為による総事業費は58.5億円ということになっています。ここまでお金をかけて大規模に更改するのであれば、これまで保護者や現場教員らから求められてきた内容を包含する事業になっていただかないといけません。

Q校務系、学習系のネットワーク環境改善はよくなる?

→A.ネットワークを構築した平成27年・28年当時から比較し端末の台数や利用頻度が大幅に増え、通信料は増加し、当時設置をしたネットワーク機器の性能不足や老朽化が今現在生じている。また、校務端末のネットワークについて学習系とは別回線で引いているが、教職員側から校務支援システムの作業時の動作が遅い、接続が悪いといった意見もあり、令和8年4月から運用を開始する予定の教育情報システム更改に合わせ、校務系、学習系、二つのネットワークを一つに統合して、高速大容量の通信に対応したネットワークの整備を行う。

Q.保護者と学校との連絡機能は学校によってまちまち。市内統一で導入される?

→A.保護者がスマートフォンやタブレット端末などから容易に児童生徒の出欠連絡を行え、教職員もパソコンから児童生徒の出欠確認ができるなど、校務支援システムと連携した保護者連絡ツールを同じく令和8年4月から運用を開始する予定の教育情報システム更改に合わせて導入する。

タブレットに関しては同じく令和8年4月より、こちらもかねてより要望していた訪問型のICT支援員も新たに配置される予定になっています。またデジタルドリルが公費により一括整備される予定もあり、これまで保護者の私費負担で購入していた学習ドリルなどの購入費用分については軽減されることになり、義務教育の保護者負担の軽減につながっていくと考えています。

タブレットの普及やICT教育については、それ自体が目的となってしまうことなく、あくまで教育的な目標にリーチするための「手段」として効果的に活用していくということを前提に、推進していく必要があると考えています。使い過ぎによる視力低下の問題も指摘されており心配な面もあります。様々な角度から、子どもたちがより(楽しく)学びやすく、先生にとっては教えやすい、保護者にとっては安心安全な学習環境を整備していけるよう、現場で教えている先生方や、保護者の皆さまとも情報共有していきたいと考えています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。