令和7(2025)年第3回定例会~一般質問~

一般質問で行った質問をまとめました。

関心のあるトピックをクリックしてお読みいただければと思います。

※記事は概要です。質問の様子(議会インターネット中継のアーカイブ配信)は以下からご覧いただけます。

Topics

テーマ1 もっと!出産・子育てしやすいまち立川へPart7

Q(原ゆきの質問)核家族が増え、自治会の加入率も3割台に減退。地域のコミュニティ形成が難しくなったいま、各家庭内で子育てや介護の多くを担っており、家族に関わるケアは外からは見えにくい状況になっている。子育てや、仕事と育児の両立に悩む親たち、他を知らず、自分のおかれている大変な状況に気づくことのできない子どもたちがいる。そんな時代だからこそ、この地に育つ子どもたちの権利が守られ、子どもが自分の未来に希望をもって育つことについて、周囲の大人が心を寄せたり、サポートしたりすることが大切。立川市第5次長期総合計画基本構想、未来ビジョンの根底に流れる4つの基本理念、その一つ目に、やさしさにあふれる、とある。続いて、多様性を尊重し合い、誰一人取り残さず、お互いに支え合うことによって、誰もが安心して幸せを時間して暮らすことができる地域社会、と明記されている。この、「誰一人取り残さない地域社会」を実現するために、とりわけ子育て支援にスポットを当てたとき、具体的にはどのように進めていくのか。

A(立川市の回答)令和7年度にスタートした第5次長期総合計画の基本構想では、未来ビジョン実現のために取り組む10年間の政策方針を掲げており、とりわけ子ども・子育て部門においては、子どもの権利を尊重し、子どもの目線に立った政策を推進することや、安心して子育てができる環境をまち全体で支えることとしている。これは国のこども大綱が目指す全ての子ども、若者が身体的、精神的、社会的に幸福な生活を送ることができる社会、こどもまんなか社会の概念とも合致する。多様性や共生、共助の価値を広く認識し、誰一人取り残さず、子どもたちの成長を後押ししていく地域づくりを進めていきたいと考えている。

①ひとり親が働きながら安心して子育てできる環境

Q.私自身2歳と5歳の小さい子どもを子育て中でだが、働きながらの子育ては、ハードルが多くあることを実感している。とりわけ、ひとり親や障がいのあるお子さんを育てている親御さんのご労苦をさまざまな場面で伺うことがあり、誰一人取り残さない子育て支援としてはあたたかなまなざしを向けていただきたい世帯であると強く感じている。まず、本市において、子育て中のひとり親世帯数を把握しているか。

A.令和6年度末時点で、児童育成手当の受給者の方は1507人であった。受給には所得制限があるので、実際のひとり親世帯の数はこれを上回るものと捉えている。

Q.児童扶養手当はどうか。

A.児童扶養手当の受給者では、1338人であった。ただ、東京都の育成手当の方が若干所得制限がゆるく把握している世帯数が多いということで、児童育成手当の数でお答えした。

Q.ひとり親の方が利用できる本市の事業の一つに「ひとり親ホームヘルプ事業」がある。令和5年6年と登録世帯が2世帯で先ほどの数字とはかけ離れていると感じるが、見解は。

A.ひとり親家庭ホームヘルプ事業は、離婚してからの年数が浅く、小さいお子さんがいながら就職活動をするなどで、一時的に家事や育児の援助が必要なときにホームヘルパーを派遣する制度、保育園や学童保育所が休所している日曜や祝日にも利用できる点は大きな安心だが、本事業では、安全確保の観点から、利用の開始時と終了時には必ず保護者とヘルパーが対面による引継ぎを行うようお願いしていること、保育園等への送迎や買い物など外出を伴う業務には対応していないなどの制約があり、やや利用のしにくさは否めないものと捉えている。

Q.条件がかなり限られるということが一つ要因としてあると考えている。本市では就業の理由で本事業利用したいときお子さんが小学校3年生以下という要件になっているが、他市では小学6年生以下としているところもある。少しでも多くのひとり親世帯の利用につながるよう見直せる要件がないのか、検討を求める。もっと日頃からレスパイト目的で使える支援が必要と考えるが。

A.ひとり親家庭の場合、日々の生活や子育てのご負担がお一人に集中しがちであり、保護者の休息やリフレッシュを目的とする支援の必要性については、大切な視点であると認識している。現在、レスパイト的な支援としては、子どもショートステイや一時預かり保育がある。いずれもひとり親家庭に限定したサービスではないが、地区担当のワーカーや保健師などが必要に応じて適宜ご利用をお勧めしている。

Q.町田市では、経済的に厳しいひとり親家庭を対象とした「おうちでごはん事業」に取り組んでいるという。町田市が行う「おうちでごはん事業」はガバメントクラウドファンディングを活用した寄付をつのり、町田市社会福祉協議会が町田市の補助金を活用して2019年から開始した。ひとり親家庭への配食サービスについては子ども家庭庁も力をいれていて、令和3年度からひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業を実施している。ひとり親家庭への配食サービス等の支援についての見解は。

A.今ご紹介いただいた案件については本市では検討する段階には至ってはいないが、他市の事例等も研究していく。ある意味、社会問題として解決をしていく課題であろうということも含めながら対策を講じていければと考えている。

②医療的ケア児(者)や障がいのある子どもたちへの支援

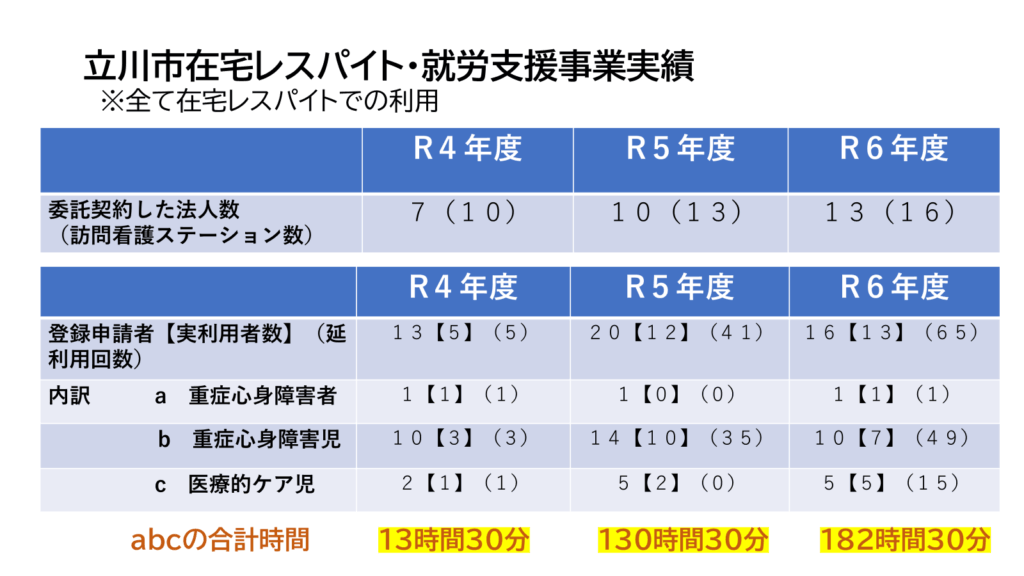

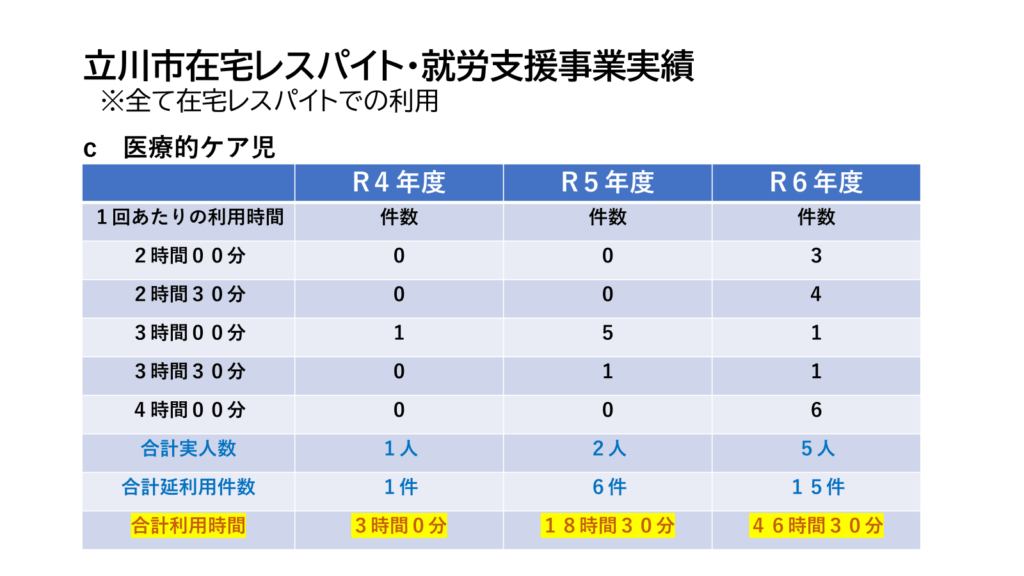

Q.次に重症心身障がい児や医療的ケア児者が利用することのできる在宅レスパイト・就労等支援事業について伺う。こちらは、障がいのある、あるいや医療的ケアの必要な家族の代わりに見守りや療養上の介助を行うことで、家族の一時休息、レスパイトや就労支援等を行う事業であり、令和4年2022年より開始されていると承知をしている。本市ではこの在宅レスパイト・就労支援事業の利用時間・回数は1回につき2時間から4時間まで、また年間96時間まで利用できるということ。この96時間に定まった経緯についてお示しいただきたい。

A.本事業が開始した令和4年度当初策定した要綱においては、当時の東京都の補助金交付要綱に定められた年間利用時間の上限に合わせて96時間と設定した経緯がある。

Q.この現状の運用の96時間の上限について、過去の医療的ケア児支援関係者会議で、もっと使えるようにならないのかということが話題になっていた。他市では同様の在宅レスパイト事業で96時間を上回って上限設定されているところもある。近隣では日野市144時間、狛江市や小金井市は288時間な。こういった他市の状況についてはどう捉えているか。

A.本市では上限を96時間と設定した上で、事業執行の残額があるというような状況であったため据え置いてまいったという経過がある。ただご紹介のとおり、他市では年間利用時間を144時間等に設定している自治体もあるということは承知をしている。

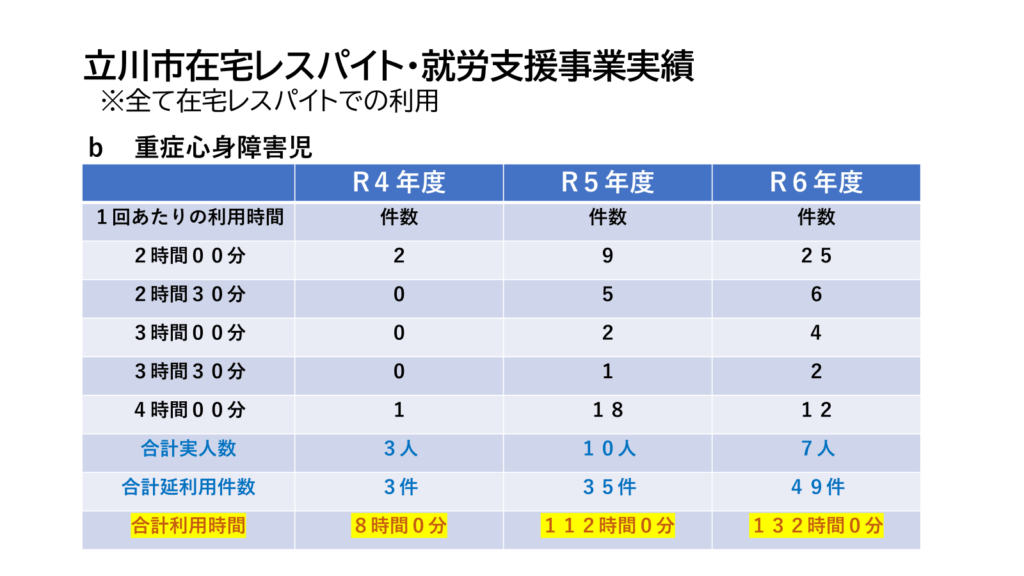

Q.本市の在宅レスパイト・就労等支援事業の利用実績を見ると、実際に本事業を利用した人数は、事業の始まった令和4年・2022年度5人だったのに対し、令和5年度12人、令和6年度13人と、7~8人増えたのに対して、延べ利用回数は5回、41回、65回となっていてまさに8倍、13倍と増えている。つまり、特定の方が利用回数を伸ばしているということが読み取れ、医ケア児支援者会議でも言及されていた。利用者を拡大していくことで日頃ケアを行うご家族の皆さんのリフレッシュ、生活向上、虐待予防につながると考えるが、見解は。

A.利用者の拡大についてはご指摘の通り虐待の防止などにつながることがあると認識しているため、丁寧に事業の周知を行っていきたいと考えている。

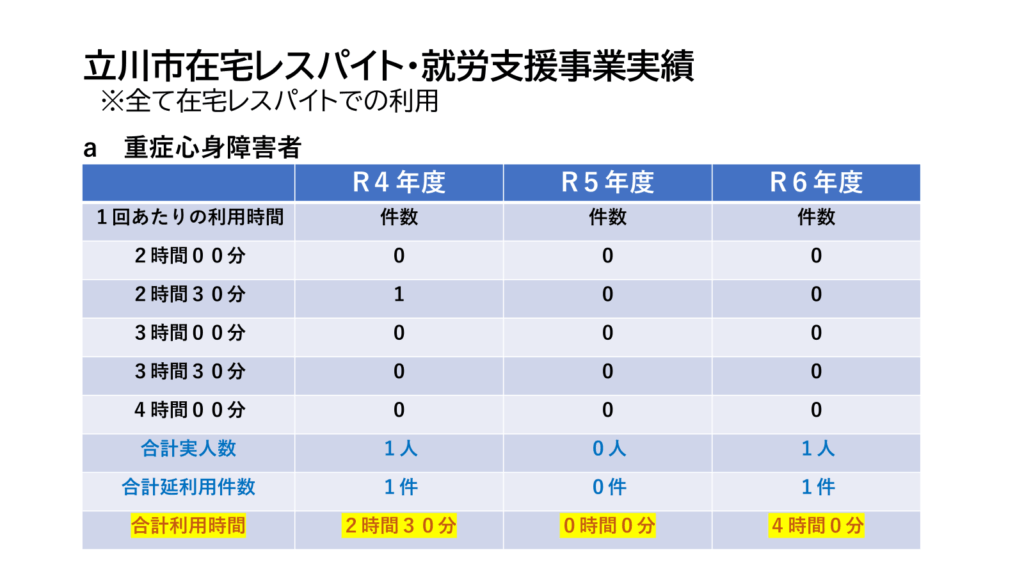

重症心身障害者については、実利用人数がお一人だったりあまり活用が広がっていない状況がみられるが、重症心身障害児では3年間で延べ利用件数3件から49件、合計利用時間8時間から132時間、医療的ケア児では延べ利用件数1件から15件、合計利用時間3時間から46時間と、障がいのあるお子さんを育てているご家庭で活用が広がっている様子が分かります。こちら東京都の事業ということで、東京都の方で要綱を定めており、近年上限が288時間に拡充された。小金井市は、令和2年2020年度から導入をされたようだが、昨年までは利用時間上限が本市と同じく96時間だったところ、今年度から288時間に拡充されたという。本市ではいま1回につき2から4時間、年間上限が96時間まで、年間48回ということさが、重症心身障害児も医療的ケア児も、1度の利用で上限とされる4時間めいっぱい活用される方が増えている。本市でもこれだけ事業全体の利用時間数が増大しており、必要とされる方に適正時間ご利用いただけるよう、本事業の上限時間を増やすべきと考えるが、見解は。

A.本事業は東京都の事業であるため、東京都が上限を引き上げているという実態を踏まえ、近隣市の動向も参考にしながら検討していきたいと考えている。

Q.また、年度の当初予算に、市内初として重症心身障害者等を受け入れる生活介護事業所について9月設置予定として予算が計上されていた。進捗状況は。

A.重症心身障害者等を受け入れる生活介護事業所については、本年9月の開設を目標に事業者と調整をすすめてきた。現在、砂川町六丁目において施設の新築工事がすすめられているが、施設オーナーと運営事業者との調整に時間を要したと聞いており、開設は早くても令和8年1月ごろになると報告を受けている。

③出産後の包括的な家庭支援

Q.出産後、ご家庭や配偶者の状況によっては、配偶者やパートナーが育休を取得していても、例えば持病や他の家族の状況などにより四六時中育児をお願いすることができないといったような実態がある。そこで、特別な事情がある場合は、保健師さんとの面談の際に、ご不安などについて話していただき、夫が育休を取得していても、家族の援助が受けられない場合は通所と宿泊での産後ケアも使えるということになっているが、市民に伝わっていない部分があるのでは。「夫が育休取得予定だが持病があり夜間帯の育児を任せられない。産後の疲弊具合が予測できず、通所や宿泊型の産後ケアが使えないのか不安」に感じている市民からの声を聞いた。内容についてどのように周知しているか。

A.日帰り型、宿泊型の産後ケアのご利用については、ご家族のサポートを受けられない方を対象としている。現在のところ、申請用の入力フォーム画面の中で利用条件をお示ししており、お子さんの父親が育児休業を取得する場合や祖父母が滞在して支援してくれる場合などはご遠慮いただいている。ただし、特別な事情があれば利用できるケースもあるため、今後、表記の仕方や周知について配慮していく。

Q.また、本市は多胎児支援として各種支援サービスを行っているが、この産後ケア事業において、多胎児加算はどのような内容になっているのか。

A.宿泊型の場合、お母さんと赤ちゃん1人が1泊2日で3500円だが、多胎2人目からは赤ちゃん1人につき1800円でご利用いただける。同時に、日帰り型は1回1000円だが、多胎2人目からは500円の追加で利用可能となっている。

Q.金額加算もよいのだが、多胎の場合回数加算も必要ではないか。

A.現在この加算について、特に期間を制限しているのが日帰り型と宿泊型。赤ちゃんが活動てきになってくると、施設での対応が難しくなってくるなどの理由があり、ご利用は産後4カ月未満までとしている。また、多胎妊娠の場合には、産後の母体回復や赤ちゃんの体調管理などの必要性から、一般的に入院が長くなるケースもある。ご利用回数を増やしても期間内に利用しきれないことが考えられるため、現時点では日帰り型と宿泊型については金銭面での支援としているところ。訪問型の場合には長い期間ご利用いただくことが可能となっているため、回数の上乗せについては検討してみたいと考えている。

Q.これから出産を迎えるプレパパママたちが、包括的性教育の視点をもって子育てのスタートラインに立つことができればと考えている。本市の対面を重視する考えにも共感する一方で、日程が合わなかったとか、キャンセル待ちになってしまったとかでパパママ学級を受けず出産を迎えたという方もいる。また経産婦はパパママ学級へのエントリーができないことになっている。体調や気持ちの面からもオンラインなら参加できる、という方も一定数いらっしゃると想像する。せっかくの機会を逃さないよう、選択肢を広げて、本市に暮らす妊婦さんやそのご家族が、安心して出産を迎えてほしいと願っている。前向きな気持ちで子育てをスタートするためにも、パパママ学級のオンラインクラスの創設について検討をしていただきたいが、見解は。

A.パパママ学級については、参加された方から産前産後のメンタル面の変化の講義を聞いたり、赤ちゃん人形を使用した沐浴実習などにより事前に心構えができたとご好評いただいている。本市では、対面ならではの体験や参加者同士の交流を大切にしているが、体調面や開催日時にご都合が合わないなど何らかのご事情で対面参加が難しい方向けに、パパママ学級の様子やコンテンツを動画配信している自治体もあるため、今後は妊婦のご意見もお聞きしながら、オンライン開催を含めた手法について研究してみたい。

④家庭的保育施設において必要とされる制度等の見直し

Q.認可保育園や認証保育園より少人数の単位で、0から2歳のお子さんを預かり、おうちの中でアットホームな雰囲気で保育をしてくれる家庭的保育施設。異年齢で、一人ひとりの興味を大切にして、まさに家族のようにじっくり関わってくれることやそのあったかさが魅力だと私自身感じているところ。家庭的保育施設は定員が3人や5人と少ないことから空きがでてしまうと運営にも大きな支障となるが、この欠員補助を市でも体制整備していただいて、施設の安定的な運営につながっているのだと思っている。現在の欠員補助の内容に決定した経緯について、お示しいただきたい。

A.家庭的保育事業運営補助金について、4月から9月までの範囲において欠員が生じた際、事業者に対し、児童1人当たり月額3万円の補助を行う制度。育児・介護休業法の改正により、育休取得可能期間が延長になった影響等もあり、年度当初の定員割れが散見されるようになったことから、平成31年度より開始した。対象となる期間や補助単価については、その時点での利用児童数や運営状況等の実績をもとに、事業者の皆さんとも意見交換をしながら決定したものと認識している。

Q.保育士の報酬や施設運営コストも高騰しており、内容について再度聞き取り等して必要な見直しがあれば実行していただきたい。また、現在10月以降の補助体制が設定されていないということになっている。実際に、年度の半ばに3歳を迎えて9月から幼稚園に行くということもある中で、10月以降の欠員補助についても整備し実際の事業運営に必要な経費をカバーできる水準にすべきではないか。

A.直近数か年の実績では年度開始当初から数カ月のうちには定員が充足をしており、10月以降までに欠員状態が継続した前例はほぼないことから、現時点では具体的な見直しの検討には至っていない。しかしながら、保育人材の確保や人件費の上昇など運営面の厳しさが増していること、また、市内他の保育施設においても少子化の影響が少しずつ見られるようになっていることから、市全体の今後の利用状況に注視しつつ、見直しを検討する時期は遠からず到来するものと考えている。

Q.10月以降の欠員補助について、要望とする。また、立川市保育施設利用の申し込みのしおりをみると、家庭的保育の示されたところで保育標準認定には×印がついているが、預ける保護者の方の就業実態によっては、家庭的保育施設の開所時間の範囲内での保育が可能で、それを希望する場合であっても、家庭的保育施設を利用することはできないのか。

A.本市では、これまで事業者の皆さんのご意見も参考に、家庭的保育については、原則として1日当たり最大8時間の短時間認定の方にご利用いただく施設として整理してきた。ただし、標準時間認定の方で方であっても、入園決定した際に短時間認定に切り替えることが可能である場合には、申請していただくことが可能になっている。ご指摘の点を踏まえ、入園のしおり等のご案内については、より分かりやすく改善する余地があるため、今後検討していく。

Q.この家庭的保育事業では、施設の代表の保育士さんが体調不良などでお休みする場合には、連携している保育園にお子さんたちを一時的に預かってもらう一時支援保育という制度があるということ。この運用の課題についてお示しいただきたい。

A.家庭的保育者が研修や病気などで不在となる場合に、連携保育園で代わりにお子さんをお預かりする一時支援保育を実施している。家庭的保育事業者は、連携園に対し児童1人当たり1回7000円をご負担いただいているが、この負担感についてのご意見はお聞きしたことがある。

Q.代替えとして連携先の保育園をきちんと定めて健診や交流などでも普段から連携しているということで、そのこと自体は素晴らしい。一方で、連携先の保育園が行事前だったり、都合によってまれにお断りされるケースもあると聞いた。また、預ける側の保護者にとっては、慣れない保育園に送っていくのが大変だったり、普段より短い時間の保育なら、と条件つきの受け入れだったりする場合もあると聞き、それなら自分が仕事を休んでしまおうという気持ちにもなることがあるのではと感じる。実際に「一時支援保育制度を利用したことがない。子どもが泣くので、自分が休む時は親御さんにも休んでもらっていると」という家庭的保育事業者の声も聞いた。大きな保育園では保育士さんは交代で園児を見ることができるが、家庭的保育施設ではそれができずに、せっかく少人数保育のニーズに応えてくれているなかで、負担が大きいと感じる。

例えば練馬区などでは、日頃から家庭的保育施設に補助に入る保育士であったり、施設代表の保育士と同等の資格をもち事前に申請して認められれば、代替え保育士が代表保育士の代わりとして家庭的保育施設で保育を継続できるという体制を整えている。子ども慣れない環境で過ごす心配なく、様子をわかってくれている保育士と過ごせることで安心につながり、保育の質の担保ということにもつながるのではないか。基本的にはこれまで同様一時支援保育の運用を軸として、都合などにより受け入れが難しい場合、あるいは原則の予約期間を過ぎてからの代表者の体調不良などの場合には事前に申請した補助者・補助の保育士による代替え保育も可能とするなど、選べるようにしてはどうか。そうすることにより、連携保育園や保護者の負担軽減にもなり得るのではと考える。こういった新たな仕組みを構築すべきと考えるが、見解は。

A.家庭的保育事業の制度上、連携施設を確保し代替保育を利用することが基本とされている。また、安全な保育の提供を最優先にしていることから、本市では、家庭的保育者ご本人が不在の場合には連携保育園での一時支援保育で対応することとしている。ご紹介のように、他の自治体では、一定の要件を設けて代替補助者による保育を可能としている例もあり、そうした事例を研究しつつ事業者の皆さんのご意見もお聞きしていく。

⑤子どもの権利が守られるまち

Q子どもの権利条約では、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」という、子どもにとって大切な4つの柱が示されており、大人が、また子ども自身が子どもの権利について知り、子どもにとって最善の利益は何かということを考えなければならないということ、子どもたち一人ひとりと丁寧に向き合っていくことが求められている。今年の夏は災害級の猛暑日が続き、子どもたちは遊びに出かけることもなかなか難しかった。また、本市が子どもプランに関わって実施したアンケート結果から、本市の子ども若者たちは、雨の日でも友達と安心して遊べる室内の居場所や静かに勉強できる場所を求めていることが分かったということは以前もお示しさせていただいた。子どもの居場所と聞くと、児童館、くるプレという答えが返ってくるのだが、そこで楽しめている子たちは良いとして、住んでいる地域によっては通いにくい面も見受けられ、利用していない子たちにも目を向けるべきと考える。

以前も取り上げたお隣国立市の矢川プラスは近隣の子ども・子育て世代に人気で市外の利用を制限する日も出てくるほど。昭島市にも昭島市児童センターぱれっと、府中市には府中市市民活動センタープラッツといったような、子育て世代や子ども若者が集まることのできるサードプレイスがある。立川にも、子どもたちが安心して過ごせる室内の無料遊び場など、居場所がさらに増えれば、子どもたちの安全だけでなく保護者の安心にもつながると考えるが、見解は。

A.子どもたちの遊ぶ権利については、子どもの権利条約にも明記をされており、子どもたちの健やかな成長発達の面でも保障していくべきであると考えている。子どもたちの健やかな成長発達の面でも保障していくべきであると考えている。本市の児童館や放課後子ども教室くるプレも一定の役割を果たしていると認識している。ここ数年の猛暑によって、子どもたちが夏場に屋外で遊べる機会が極めて限られてしまう実態がある。児童館や学童保育所、くるプレ等においても活動場所が制限されるだけでなく、熱中症予防のため積極的に体を動かすプログラムを中止する場面も増えており、子どもたちに遊ぶ権利を保障するという観点から憂慮すべき事態であると考えている。熱中症特別警戒アラート発出時は、自宅からの外出を控えるよう呼びかける局面も想定されているため、子どもたちの涼みどころの確保と安全で楽しい遊びを保障する環境整備は、これまでの居場所づくりとは違った視点も加味しながら、引き続き研究したいと考えている。

Q.この夏、例年の取り組みにもあるように地域学習館における夏休み学習スペースとして8月10日号の広報で周知をしていただいた。ただ、その情報が、それぞれの学習館名をホームページ上で検索してもヒットせず、困惑した。「子どもたちは、市内施設のどこで勉強できるのか」お問い合わせいただいた保護者の方には、データ版広報を共有させていただいたが、ご存じなかった様子であった。「子どもが夏休みの宿題をするのに家では集中できないから、近くの学習館を紹介する」といって早速活用されたそうだ。子どもたちが利用するための目的なので、親も知って子どもに教えてあげられたり、子ども目線でも情報にアクセスしやすくしたりできないものか。

A.地域の学習館の夏休み学習スペースの利用については、広報やホームページでご案内させていただいているところ。ホームページ上での情報アクセスの円滑さや各地域学習館ごとに案内内容に違いがあるなどの課題を認識している。今後、ホームページでの情報提供について、利用者目線での改善を検討していく。

Q.また、命を支えると言えば「食」である。本市で作成いただい子ども食堂マップの情報をできるだけ多くの子どもたちに周知したいと考えるが、取り組みの内容について聞く。

A.令和6年度に作成した子ども食堂マップinたちかわは、試行的な取り組みとして部数を限定しての紙での発行とホームページへの掲載を行っているところ。市内の児童館等で配布するなど子どもたちが目にする機会をもてるよう考慮したが、食堂の多くが事前予約制であり有料のところもあることから、子どもたちが自主的に自由に利用するには課題があるものと考えている。今後、新たな食堂の掲載等を含む内容の見直しを行う際には、このたびの効果検証を踏まえ、子どもたちへの効果的な周知方法について、検討していく。

Q.最後に守られる権利にふれる。虐待というところまではいかないが、困り感を抱えているんではないかな?という子を見た、知ったとき、どうすればいいかということについて聞く。通報するほどではない、でも心配、介入したら大きなお世話になってしまうだろうか。支援が必要そうに見えるところがあるが、子どもはそのことに気づいていないとか、親が自覚できていない、または行政サービスにつながることに抵抗感をもつ場合もあり、悩む。そんなとき市民のとるべき行動についてお示しいただきたい。

A.虐待であるかどうかの判断は専門機関が行うので、市民の方は、違っていてもよいので疑いや不安な様子を見聞きした際は、迷わず通告、相談をしていただきたい。通告先としては、本市子ども家庭センターのオレンジリボンダイヤル、または通常の相談窓口のほか、児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」もご案内している。通告や相談や匿名でも可能であり、通告した方が当事者に特定されたり責任を負われたり問われたりすることもない。今後も、市民の皆様に向けた周知に努め、気づいた人が即行動する地域づくりに取り組んでまいりたい。

電話相談・チャット相談などを設定していても、電話を持っていない、通信機器をもたない子どもたちはそもそもSOSを発信することすら困難である。だからこそ保育園や学校の通告義務があり、そういった関連機関の職員の皆さんの気づきが大事で、私たち地域の大人が常にアンテナを高くもち、誰一人取り残さない地域社会の実現をめざすその一員として、役割を果たしていかなければならないということが共有できた。

テーマ2 酷暑から命や生活を守るために

Q.本市も国の方針に沿って「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始された。これまでも運用をされていた「熱中症警戒アラート」は本日も各地で発表されているが、この「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合は翌日、大人は仕事に行けない、子どもは学校や保育園に行けない、外出を制限するほどの危険な暑さということで、このようなまさに災害レベルの暑さになることも今後想定されるからの備えであると理解している。いうまでもなく、私たちの生活に大きな影響を及ぼすが、市民への理解がまだまだ浸透されていないのではという印象をもっている。環境省が設定をしている「熱中症予防情報サイト」では、指定暑熱避難施設、いわゆるクーリングシェルターのリンク集を公開してる。当該ページには、令和7年2025年8月20日現在として、「クーリングシェルターを指定済みの市区町村数」が1171市町村、クーリングシェルター又はいわゆる暑さをしのぐ施設を指定済みの市町村数は1317市町村とある。さらにページをスクロールすると都道府県ごとの情報が見れるので、東京都をタップしてみると、自治体名が並んでいるところに、立川市においては指定暑熱避難施設に関する市区町村ページの欄は空欄になっており、指定済みの欄にもチェックがついていなかった。本市においても今後、熱中症特別警戒アラートが発表された際、市民が利用することのできるクーリングシェルターが指定されるのか。

A.暑さ対策に関して、本市においては、今年度もひと涼みスポットを6月16日から9月30日の間、市内221か所で開設をしている。本市では、現在、木興変動適応法に基づくクーリングシェルターは指定していないが、東京都のクールシェアスポットの市の公共施設30か所中29か所を登録している。国が進めるクーリングシェルターについては、本市が実施しているひと涼みスポットと重複するものと考えているが、公表が求められている開放可能日時や受け入れ可能人数等の運用方針が示されていないなどの課題があると考え、現在のところは指定していない。市として、今後それらの課題を整理していった中では、今後指定について検討していきたいと考えている。

①高齢者の見守り強化で熱中症予防へ

Q.全国的に、少子高齢化は想定された異常のスピードで進行しており、本市でも4人に一人が65歳以上、また7世帯に1世帯のが高齢のお一人暮らし世帯であるということで、高齢の方の熱中症対策は推進するべき施策の一つであると考えている。高齢の方は傾向として暑さを感じにくいことがあると聞く。危険な暑さであるのに、冷房をかける・水分塩分をとるなどの熱中症対策をせず、倒れてしまうということが往々にしてある。人知れず家の中で熱中症となってしまう事態を防ぐためには、地域での見守り、声かけ、つまりご近所やよく顔を合わせる人と人がお互いを少しずつ気にし合うことが大切だと考える。そこで本市では、子どもから高齢者まですべての市民が地域で孤立することなく安心して暮らせるまちを目指すとして「地域見守りネットワーク事業」を行っている。本事業の概要をお示しいただきたい。

A.地域見守りネットワーク事業は、子どもから高齢者まで誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、市民、協力団体、協力事業者等と市が連携して見守り活動を行うことを目的としている。日常生活や業務の中で気づいた異変を市に連絡していただき、安否確認など適切な支援につながる仕組みとなっている。

Q.ここで一つ事例を紹介させていただきたい。品川区では、この夏、暑い季節を安全に過ごすため、新たな事業を開始している。区と協定を結ぶ宅配業者が高齢者の自宅を訪問して水やお茶などのペットボトル飲料水を配るなど、夏場の見守りを強化するというもの。確かに宅配事業者は担当のエリアがあって、地域のこと、そこに住む人のことよく分かっているので、そういった点を活用した良い事業だと感じる。ヤマト運輸は本市も協定を結ぶ事業者の一つであり、そういった事業者と連携して、もう一歩踏み見込んだ取り組みができないかと考えるが、見解は。

A.本市においては、品川区の事例のような取り組みはおこなっていないが、今年度は民生委員の皆様にご協力いただき、環境省が発行しエアコンの適正な利用に関するリーフレットを高齢者等への訪問、声かけの際にご活用いただき、見守りと熱中症の周知啓発に努めているところ。引き続き、高齢者の熱中症予防は大きな課題と認識しており、民間事業者との連携も含めた自治体の取り組みを参考にしながら研究をしていきたいと考えている。

②登下校時の暑さ対策について

(※実際の一般質問では、先に質問した議員と内容の重複のため割愛。以下には、用意していた質問の概要とそれに該当する市の回答を掲載します。)

Q.熱中症リスクが心配な児童生徒の登下校において、クールネックリングや日傘など、有効と考える。現状の取り組みについてお示しいただきたい。

A.熱中症対策として冷感グッズや日傘などを学校へ持ち込むことは、各学校において概ね認めている一方で、学校によっては安全面やトラブル等を心配して認められていないケースもある。教育委員会としては、児童生徒の発達段階や状況、学校の実情を踏まえつつ、対応するよう学校に指導する。

Q.特に下校の時間帯の方が暑さが深刻であり、登校時に使用した冷感グッズもを下校時までには効果がなくなってしまう。専用の冷凍庫を校内に整備する自治体もあり、熱中症対策用品の保冷のための冷凍庫設置についての考えは。

A.冷却グッズ用の冷凍庫を配備している他自治体の例から、冷凍庫の活用は熱中症対策として効果が期待できる取り組みと認識している。一方で冷凍庫を配備するとなると、設置場所や運用方法などで課題も想定されるため、学校現場のご意見も伺いながら研究してまいりたいと考えている。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ご意見・ご感想等は本ホームページ「お問い合わせ」フォームからお気軽にお寄せいただけましたら幸いです。