2025年第1回定例会ご報告~一般質問~

こんにちは、原ゆきです。

一般質問で行った質問をまとめました。

関心のあるトピックをクリックしてお読みいただければと思います。

※記事は概要です。質問の様子(議会インターネット中継のアーカイブ配信)は以下からご覧いただけます。

Topics

テーマ1 発達特性、個性を尊重し共に育っていくために

Q.(原ゆきの質問)市内で開催された、~シリーズ発達障害~ママの立場で、の連続講座に参加した。子どもの障がいや、発達特性などの特徴から、学校現場でのマイクロアグレッション、つまりは日常の言動に現れる、周囲の偏見や差別に基づく見下しや侮辱、否定的な態度により、保護者が罪悪感を抱いたり、大きく傷つくなどといった精神的ダメージを受けてしまう。残念ながら、そんな事例もあったと聞いた。障害者差別解消法の施行、そして改正を経て、障がいのある人が、その障がいのために偏見や差別を受けることはあってはならないということは広く社会に求められていることだが、それらがまだまだ正しい理念として浸透していないことは、障がいのあるお子さんやその保護者の方からの相談を受けたり悩み事を聞いたりする中で、感じ取られる。これらの課題をどのように捉え、打開していけると考えるか、聞く。また、どんな障がい、特性のある子どもたちも地域の一員で、共に育つ権利があることについてや、多様性がここまで認められるようになりつつある世の中であっても、まだまだ壁を感じてしまう対応を受ける子どもや保護者がいるという事実をどう受け止め、市内教育に携わる職員を導いているのか、

A.(立川市の回答)教育委員会としても、共生社会の形成に向け、引き続き、特別支援教育に関して、児童生徒、保護者、地域への理解を深める取り組みを進めていく必要があると考えている。児童生徒が、障がいの有無にかかわらず、自己肯定感や自信をもって、安全に楽しく学校生活を送ることができるよう、適切な支援を行っていく。

共に学び育つ機会の充実

Q.障がいに対して偏見や差別のない社会形成のためには、教育が要であると考える。障がいのある子もない子もその偏見や差別なく育つためには、互いのことを理解することがスタート。そこで、はじめに、特別支援学級の交流及び共同学習について聞く。通常学級で学習・生活する子どもたちも、特別支援学級に在籍する子たちと共に学んだり、一緒に行事に取り組んだりなど、学校生活の中でより多くの時間を共に過ごすことで、お互いの理解を深めることができる。交流および共同学習において、本人や保護者の希望・意向とどのように向き合い、実際の活動にどの程度生かされるものなのか。

A.交流及び共同学習の実施について、個別指導計画を作成する際に、本人や保護者の意向を聞き取る。受け入れを行う学級の体制等も考慮しながら、本人にとって学んでいる実感を味わえるよう、本人の学習についての習熟度や当該授業の内容、回数、学習方法等を調整し、実施している。

Q.特別支援学級に配置される教員は、子どもの障がいや保護者へ寄り添い傾聴する能力や、特別支援に対するスキルなど求められることが多いのではと考える。この、支援級の教員の研修体制について聞く。

A.特別支援教育担当教員研修を年4回実施し、特別支援教育に関する基礎的な内容から、専門的な知識をテーマや課題に応じて身に付けられるようにしている。また、都立特別支援学校のセンター的機能を活用した巡回相談により、個々の実態に応じた助言もいただいており、今年度は、特別支援教育担当教員研修会の中でも成果報告を行い、巡回相談事業の周知、活用も進めている。そのほか、教員が主体となって実施している教育研究会においても、専門性の向上に努めているところ。

Q.特別支援学級には臨時指導員も現場に入るということで、その臨時指導員の配置基準、また知識やスキルアップのための研修体制について聞く。

A.特別支援学級には、教員をサポートする臨時指導員等を配置している。小学校では原則として学級ごとに1名分、中学校では原則として2学級ごとに1名分の配置をしているが、児童生徒の状況等に応じて、必要性、緊急性等が認められた場合には、指導員の加配などの対応を行っている。児童生徒の支援に必要な知識やスキルは、担任等の教員からそれぞれの学級や児童生徒の状況等に合わせて伝えられるものとして認識しているが、基本的な支援に関わる知識、指導員としてもつ人権感覚等については、教育委員会において年1回の講習を実施している。

Q.保護者の方から、以前行われていた交流授業が減ってしまったと聞いた。もちろん本人の希望に寄り添うことが前提だが、支援学級に在籍していても通常学級での交流、共同学習を望む場合は、可能な限り対応していただきたい。お子さんによもよると思うが、「うちの子の場合は交流の機会を毎回楽しみにしていた、共同学習を重ねる中で見られ成長が嬉しかった」と意見が寄せられている。こういった思いを受け止めていただきたいが、見解は。

A.交流及び共同学習について、教育委員会としても、児童生徒や保護者の思いを受け止めながら推進していくものとして考えている。児童生徒が円滑に参加できる体制を整えていくことが、学んでいる実感をもちつつ、児童生徒の成長につながると考えている。

そもそもの教員不足によって、支援学級の交流や共同学習だけでなく、通常学級の算数習熟度別の授業なども支障がでて展開できなくなったという事例も聞く。必要な教員配置については、今後も強く東京都教育委員会に求めていただくよう要望する。

保育所等訪問支援について

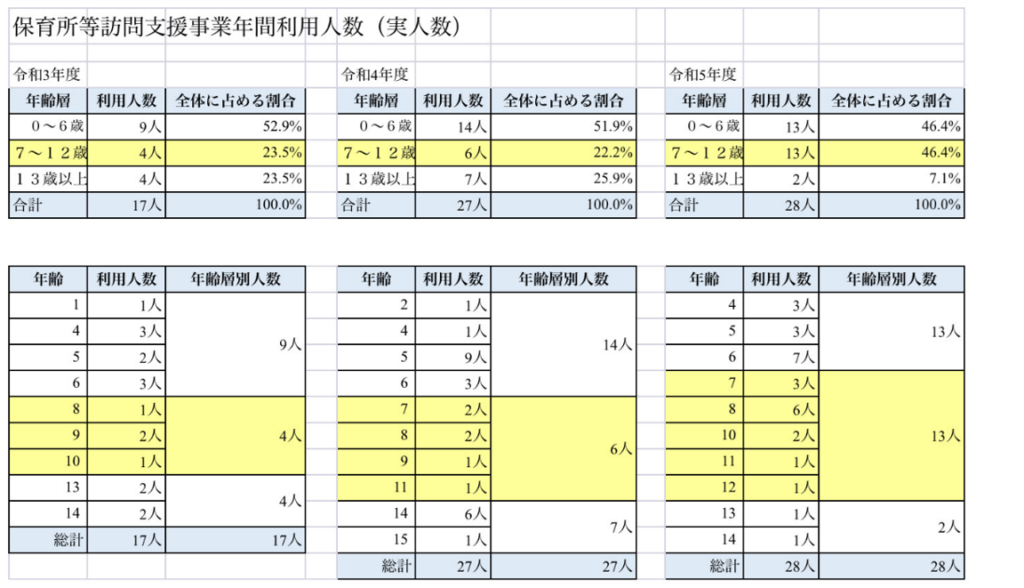

Q.保育所等訪問支援事業について聞く。私は、これまでも継続して、通常の学級に在籍する発達凸凹のある子たちへの専門的なサポートの体制づくりについて訴えてきた。今回、小学生中学生でも、この「保育所等訪問支援事業」を活用することができると知り、質問する。令和3年度から令和5年度の市内保育所等訪問支援事業年間利用人数について。小学生年齢では、令和3年度4人だったのが令和5年度では13人と3倍以上になり、小学生での需要が高くなっていることが分かる。

市内団体による障がい者相談支援に関する講演で、支援における対人関係、社会性の誤学習について聞いたことがある。現状では、マン・ツー・マンの個別対応が手厚いとされているが、誰かがそばにいなくてはもちこたえられない状況で18歳まで育ったとき、その後の社会にどのように対応していけばよいのだろう。本来の手厚い支援とは、誰かがそばにいなくとも、自らもちこたえられる力を育てるプロデュース力であるということを聞き、深く共感し感銘を受けた。保育所等訪問支援事業は、そのプロデュース力を身に付ける足がかりとなる事業であると考えている。まず、本事業の内容について聞く。

A.保育所等訪問支援事業は、保育所や小学校、中学校等に通う障害児を対象に、支援員が訪問し、集団生活への適応のために専門的な支援を行うもの。利用の要件は、かかりつけ医からの診断書等が出された児童で、保育所や学校側で本事業の理解、受け入れについて承諾されている児童が対象となる。本事業の訪問頻度等の目安については、国が定める保育所等訪問支援ガイドラインに示されており、標準的な訪問頻度は月に2回程度とされ、訪問時間は児童に対する直接支援は1から2時間、保育士や教員に対する間接支援は30分から1時間となっている。市内事業所は現在1か所で、利用者の多くは、近隣市にある事業所を利用し、訪問支援を受けている状況にあると認識している。

Q.訪問頻度について、現状月に2回の目安ということだが、この目安が定められた経緯については。

A.先ほどの保育所等訪問支援ガイドラインの前身である、国が平成29年3月に発出した保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書、こちらを基に、標準的な訪問頻度、月2回を一つの目安としている。しかしながら、個別ケースの特性によっては、必要な支援の度合いが異なるため、個別ケースを担当している障害児相談支援事業所が作成した計画案を基に訪問頻度を決定している。これまでも、必要とされる方には、その時々の状況に合わせ、月2回以上の頻度で支給決定をしてきた経過もある。また、集団生活が落ち着き、通所による放課後等デイサービス事業所が定着した場合は、訪問頻度を見直すなどの対応をしている。

Q.本市では、令和7年度から立川市児童発達支援センターでもこの保育所等訪問支援事業がスタートするということだが、発達支援課の職員の方がその役目を担うということで、オーバーワークにならないかという心配がある。支援にあたる職員には、専門性が、また、新たな事業開始にあたっては確たる人員体制が求められるかと考えるが、どのような計画か。

A.子育て支援保健センター内に設置する児童発達支援センターにおいても、保育所等訪問支援事業を実施できるよう、現在、児童福祉法に基づく申請手続きを進めている。保育所等に訪問する職員は、類似するアウトリーチ事業である巡回保育相談や5歳児相談を行っている心理職や保育士が担当する予定。事業の開始に当たっては、実務経験のある有識者による研修を受講するなど、一層の専門性向上に努めていく。

Q.「子どもが何に困っているのか、どうして困った行動を起こしているのか、訪問支援員が子どもの通訳をしてくれることで、どうしたらいいかを園や学校の先生と一緒に考えることが出来た。」「支援者の子どもに対しての伝え方や支援方法を先生方も行うことで、周りの子どもたちも同じように真似をして気にかけてくれるようになり、伝わりやすくなっている。」適切な支援方法が周りに波及していくといったような、本事業について好意的な意見がたくさん寄せられた。ただ、本事業は、現状では発達支援事業所が行うサービスの一つで、特に保育所等訪問支援については扱う事業所が少なく、市内では一か所のみ。日頃、発達支援事業所を活用していないご家庭などは、どのようにして知り得るのだろうか。実際に、保育園の先生に事業利用の提案をしてもらって初めて本事業のことを知ったという保護者の方もいらっしゃった。例えば小学校就学後の教育相談や校内の支援会議などで、当事業の活用が上手く当てはまりそうな場合など、事業の概要、紹介や共有出来得る機会があるのか。

A.現在、校長会等において、事業の概要等についても周知しているが、教育相談等においても、保育所等訪問支援事業についての情報提供を行うことは可能と考えており、状況に応じて実施していきたい。

Q.学校では個別指導計画や個別の教育支援計画に沿って日頃の活度を下支えしている中で、学校現場の取り組みとの保育所等訪問支援事業の中身の兼ね合いを良好に行っていくことが肝要であると考える。その子にとって良い方向に進むよう、学校ともうまく連携していただきたいと考えるが、見解は。

A.教育委員会としても、事業者と連携し、学校での取り組みに生かしていきたいと考えている。現在策定中の第4次特別支援教育実施計画でも、保育所等訪問支援事業などを活用し、児童生徒の適切な環境整備や指導、支援の手立ての一助としていく旨を記載する予定。

テーマ2 市民のニーズに応える移動支援

障がいのある子どもたちの送迎等について

Q.保育所や学童保育は、子どもへの育成支援と保護者への就労支援を同時に行い、仕事と子育ての両立を支援してる。その対象はすべての子どもとされるが、実際に障がいを理由に両立支援を受けられない親子は多く存在し、そのことで保護者の自己実現の道が閉ざされたり、就労に制限が生まれてしまったりしている。せっかく療育に踏み出そうと思っても、送迎をしていたら仕事も思うようにできない、そして子どもにとっての最善の利益を追求できないというジレンマが、常に悩みの種であると障がいのあるお子さんを育てる保護者の方から話を聞いた。そこで希望の光に思えたのが、今年度立川市で障がい児(者)の移動支援事業が拡充されたことだった。これまでの利用範囲を拡充して、新たに、「自宅以外の場所から」や「障害福祉サービス通所の時に」また、「通学の時」でも利用できるとなり、一気に期待が高まったが、「使いたかったのに使えなかった」と利用を予定していた方に言われた。その拡充された範囲をまかなうためのヘルパーの交通費は事業所や利用者が負担しなくてはならず、ヘルパーのマッチングができないということが理由の多くを占めているようだ。利便性の向上をうたっていても、それが実際に使えるものかどうかは別問題のように感じる。せっかく拡充されたのに、必要とされる利用者のニーズに応えることができず、利用者も事業所も歯がゆい思いが募っている現状について、市の見解は。

A.本事業では、利用者の使い勝手をよくすることを目的として、令和6年度より利用要件の拡充とヘルパー確保のため、報酬単価を2,300円へ引き上げたところ。例えば、昨年11月の利用実績であれば支給決定者は前年度の750人から794人と44人増となっているが、利用者数で見ると、前年度より19人の減となっている状況。こちらについては、ヘルパーの絶対数が不足しているということに加えて、利用を希望する時間帯が通学時などに集中するマッチングの問題もあると推測している。

Q.課題に対する解決策についてはどのようなことが考えられるのか。

A.ヘルパー事業所に聞き取りをすると、毎年、新人のヘルパーさんが入所してくる実態はあるが、給与面や家庭の事情などにより長続きしない方が後を絶たないという状況もあるとのこと。ヘルパーの離職に対する問題を解決するには、やはり処遇改善による給与の引き上げ、それから働きやすい職場環境への改善など、そういったことについてはやはり国や東京都の支援が不可欠ということで、基礎自治体でできることはなかなか限られているかなと思っている。今後も市長会を通じて、国や東京都へヘルパー確保のための要望を続けていきたい。

Q.保育園や幼稚園に通っていない、障がいのあるお子さんで、例えば日中療育に通っているなどの場合、ファミリー・サポート・センターの利用料が、3歳~5歳は無償化の対象になると聞いた。本市での取り組み状況は。

A.国の無償化の枠組みの中では、ファミリー・サポート・センターの利用料も無償化の対象となっている。送迎のみをご利用の場合は対象外であること、また無償化のためには保育の必要性があると認定されていることなどの条件があるが、毎年、数世帯から申請がある。

Q.対象となる方は限定されるかと考えるが、このファミサポが無料になる場合があることの周知について、本市ではどのように取り組んでいるか。

A.現在、ホームページでは、幼児教育・保育の無償化のカテゴリーでお知らせしているほか、窓口来庁者向けに案内にも記載している。ただ、ファミリー・サポート・センターのページには記載やリンクがないなど、改善の余地があるので、担当者感で情報共有しながら、より丁寧な周知に努めていく。

テーマ3 義務教育の保護者負担軽減について

保護者負担を減らす取り組み

東京都が実施する保育料第一子無償化など昨今の保育等への手厚い支援の一方で、小学校就学以降にかかる保護者負担は依然として大きく、そこに負担を感じている保護者が多いことは市民アンケートからも示されていたところ。国では教育の無償化について議論されているが、多子世帯の大学授業料の減免であったり、私立高校の授業料補助の増額などの議論が現状ではメインとなっているようである。私はもっと公教育・義務教育の底上げに力を入れるべきだと考えている。小学校の学校給食費無償化はかねてより要望されていたことであり、中学校へも早期に拡充、不登校やアレルギー等による弁当持参の家庭へも支援を拡充するなど、市独自の学校給食へのお取組みの努力を高く評価いたしてしているが、教材費など学校生活にかかる費用について、保護者が多くの負担をしている現状がある。小学校就学以降の保護者負担軽減についても、さらなる応援体制を整えていく考えはあるか。

A.本市での教育に係る保護者の経済的な負担軽減策としては、市長公約に基づく学校給食費の無償化のほかに、市立小中学校の修学旅行費については、就学援助受給世帯以外の一般世帯保護者には、教育費父母負担軽減補助金として児童は一人当たり5千円、生徒は一人当たり1万4千円の補助を行っている。その他、学用品費などの学校で必要な教材等の購入費用については、現行の支援策として、就学援助費受給世帯には一定の額を、それ以外の一般世帯には教材費の一部を支援しているところ。子育てしやすい環境整備につなげるためのさらなる保護者の経済的な負担軽減の取組みについては、継続的な財源の確保などの課題がある中で、優先すべき事項を含め、慎重に検討していく。

Q.文部科学省の2018年度調査によると、学校教育費として公立小学校に通う子どもをもつ保護者が一年間で負担したのは6万3102円だったということ。立川市でも学校給食費の無償化に取り組んでいただいて、保護者負担のメインであった給食費が無償化になったのでその分は大きく軽減されているかと思いますが、それ以外の教材費や修学旅行費など、補助はあれど、保護者負担になっているところであると思います。先ほどの年間平均6万3102円というのも、学校給食費の分を差し引いた学校教育費にあたる部分であり、こんなに保護者が負担しているんだと思わされる。小学校では、例えば一年生を例にとると、入学前に揃える学校指定の学用品、指定された体操服や算数セット、粘土、入学後も鍵盤ハーモニカや絵の具セット、テストやドリル、アサガオの栽培セットなど、高額なものもある。進級すればまた、その学年で新たに使用する教材を追加で購入することになる。埼玉県のある公立中学校に勤める事務職員は、保護者負担を年間約1万円減らしたことがあるという。副教材などの効果を教員と話し、必要かどうかを検討し合い、「前例踏襲(とうしゅう)で保護者負担が続いているものも少なくない」と指摘、無駄を省いてきたとのこと。このように、保護者負担の教材費等の内容を見直す取り組みは行われているか。

A.各学校で教材選定の際には、必要なものを厳選して、保護者から集めた金額の範囲内で購入するなど、保護者負担の軽減に努めている。なお、令和8年度からの教育情報システムの更改により、現在私費により購入しているデジタルドリルを公費で一括整備し、保護者負担の軽減につなげていく。

Q.福岡県古賀市では、「保護者費用負担軽減事業」として、小学校1年生が算数の勉強で使うおはじきなどの「数のおけいこセット」、これ最近は指でつまめるくらいのブロックを使っている自治体が多いと思うが、これを市で購入し、児童が使えるようにしたという。担当の方の思いとしては、「保護者の費用負担を軽くすると同時に子どもがモノを大切にする心を養いたい」ということ。こういうきっかけは、指導する教員側としても一つのエッセンスになったりしてとても良いと思っている。また神奈川県海老名市でも、使用頻度が低い柔道着や彫刻刀は市で購入し、学校管理としたという。保護者負担で購入しても使用頻度が少ないものもあり、図工の絵の具のように学校に置きっぱなしになって、卒業したらあまり使わないようなものもある。そういったところ、学校管理になるようなものについて一括購入で学校生活、学びを応援する取り組みについて聞く。

A.本市では、児童が学校生活を送る上で必要な物品の一部を市で購入し、市立小学校への入学のお祝い品としてお渡ししている。お祝い品の内容としては、粘土、粘土ケース、連絡帳がセットになった整理箱、お道具箱となる。このほか、安全対策として、安全対策として、市内在住の小学生、新1年生に防犯ブザーを貸与している。

Q.取り組みについて、さらに拡充いただくよう要望する。制服等のリユースについて聞く。中学校に進学した子どもの保護者の方から、中学に進級するに当たり用意した学用品、制服も入れて全部で10万円はくだらないという話を聞いた。男女ともに成長期にあたる中学生。特に一年生は少し大きめの制服で入学式を迎える姿が印象的だが、あっという間に大きくなって、買い替えなければならなくなったという話も聞く。品川区の制服無償化の取り組みがつい先日報道された。無償化になれば保護者にとってはありがたいことこの上なしと思うが、市の費用負担のこともあるので、せめてリユースで、必要な家庭に回るようにならないかと考える。千葉県柏市では、不要になった制服を必要な人につなぐ「柏市制服バンク、(制服リユースマッチング事業)」を実施している。また神奈川県相模原市でも、「制服のリユースで未来を応援!~学生服等改修ボックスを設置します~」と、不要になった制服の寄付を呼び掛けている。幼稚園から高校までの制服や体操服などを市民から募り、修繕して通常の価格の3割程度で販売を始めたとのこと。廃棄衣類の削減や経済的に困窮する家庭の負担軽減に加え、障害者の活動の場を広げている。本市での取り組み状況は。

A.市内全校で制服リユースに取り組んでおり、主にPTAが主体となって実施している。多くのケースでは、3年生が卒業した後に、クリーニングをした状態の制服を寄付いただいている。リユースの制服の主な利用者は、転入者や自分の制服が破損した生徒、著しくサイズが合わなくなった生徒となっており、このほか、新入生の生徒が利用している場合もある。

テーマ4 伴走型の妊娠・出産サポート

Q.伴走型の妊娠・出産のサポートについて、聞く。子ども家庭支援センターが子育て支援・保健センターに統合され、健康や子育ての安心を支える拠点ということで今年の5月開設にむけ整備が進められている。この拠点、はぐくるりんが妊産婦・子ども総合相談として、ワンストップで相談できるということになるのだと認識している。途切途切れすきまのない子育て支援とはことばで言っても、国や都の支援は、妊娠、出産、1歳の誕生日など節目の育児用品等のギフト支援に終始してしまっており、それらは本当の「伴走的」支援になっているのかどうかは定かではないと感じている。実際に少子化対策として経済的支援を行っていた韓国をみると、長きにわたりその改善がされてこなかった現状が報道されている。経済的支援による子育て支援は、本来の少子化対策にはなっていないことを物語っている。だからこそ地域密着の市行政の子育て支援は、より各家庭に寄り添ったものであってほしいと願う。立川市としては、「伴走型」の子育て支援をどのようにとらえ取り組みを進めているか。

A.本市の子育て支援としては、妊娠期から出産・子育てまで、その家庭に必要な支援につなげるため、妊婦面接やこんにちは赤ちゃん訪問などの事業を実施している。様々な母子保健事業を通して、育児の手技手法の相談や、情報発信のみならず、多岐にわたる相談内容に寄り添い、家族のメンタルケアも含めた支援に努めているところ。

周産期グリーフケアへの対応について

Q.以前にも私はこの場でグリーフケアについて触れさせていただいた。同じ妊娠・出産をしても、お母さん自身やご家族に大きな負担がかかってくるのが死産流産を経験されたご家庭であると感じている。流産は全ての妊婦の6分の1で認められたデータもあり、原因の多くは胎児の染色体異常であり、これは偶発的で避けられない、つまり全ての妊婦がその可能性があるということ。以前の質問の際には、流産・死産について、「個別に相談に応じていて、より専門的な対応が必要な場合は国や都の相談窓口を紹介している」とのことであった。直接対応する市の保健師さんがグリーフケアの専門性を高めていくことが大切だと考える。大阪府ホームページのグリーフケアにおける家族支援についてのページが充実しているのでご紹介したいのだが、大阪府の場合は、死産流産した方やそのご家族と関わりのある、自治体担当者、医療機関スタッフ事業主とそれぞれに、必要となる情報や国からの通知などを周知している。特に自治体担当者のための子どもを亡くした家族への支援の手引きの中では、子どもを亡くした家族に対しての必要な配慮や支援、医療機関との連携の強化、ピア・サポート・グループとの連携など、グリーフケアに関しての大切なトピックが分かりやすくまとめられていた。グリーフケアに携わる職員の方に、こういった知識を備えていていただきたいと思うが、見解は。

A.国のスキームとして、グリーフケアの相談体制の充実は、第一義的には都道府県や指定都市が行うことになっているものと認識している。しかし、市民から直接相談を受ける市の役割として、専門職のスキル向上は必要であると認識しており、本市の保健師や助産師は、国が発行している子どもを亡くした家族へのグリーフケアに関する調査研究手引きなどを通して知識を深めるとともに、国や都の研修や説明会に参加し、スキル向上を図っている。

Q.妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援の一環として開始した妊娠中期のアンケート。電話入れが必要な方への電話入れの担当は誰が担当しているか。

A.本市では、妊娠8か月頃にアンケートを送付しており、面談や相談の希望がある方や、アンケートの内容によって市の助産師が個別に電話をかけ、状況を確認している。

Q.この妊娠中期のアンケートは、伴走型支援という名のもとに始まった施策であると認識しているが、妊婦サポート面接を受けて以来の市職員との接触という方も多く、この時点でグリーフケアが必要な方がいるという場合も中には考えられる。そう考えると、そのことにも対応可能な方に担っていただきたい。それから、令和2年11月に「母子保健施策のための死産情報の共有について」厚労省から通知があった。この通知では、死産届を受理する課を含む保健統計主管課においては、母子保健担当課の求め得に応じて、死産届に関する必要な情報共有に努めるようお願いするといった主旨のもの。また続いて、3年5月に、「流産や死産を経験した女性等への心理社会的支援について」と厚労省子ども家庭局母子保健課から通知が発出されている。こちらにも重ねて死産届に関する必要な情報共有を依頼している。個人情報保護の観点等などから現状では難しいと以前話を聞いたが、例えば市として、医療機関と連携をして、ピアサポート団体の紹介につなげたりすることはできないか。

A.市内の産科医療機関などと情報共有を含め、連携してまいりたい。

Q.先ほどの通知では法における位置づけについて再確認していて、「母子保健法第6条第1校に規定する『妊産婦』とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、この『出産』には、流産及び死産の場合も含まれます。」と、改めて周知をしている。各種母子保健施策の実施の際には、きめ細かな支援を行うための体制整備に努めていただくように、と明記もされている。近隣自治体では、産後ケアを死産、流産された方も対象としているのが昭島市、八王子市、武蔵村山市など。産後ケア含む母子保健施策を流産、死産された方も考えられる範囲で、より丁寧なケアを念頭においた上で実施していくことについて、見解は。

A.各事業を実施する際には、様々な方がいらっしゃることを念頭に、丁寧な対応に努めていく。産後ケア事業などの対象に流産、死産した方を含めるかどうかについては、他自治体の実施状況などを調査研究していく。

産後の支援について

Q.産後の支援について聞く。先日、産前産後の両親学級に参加されない方の割合がかなりあったと新聞報道があった。本市において、パパママ学級に参加できなかった場合、その後どのように対応しているか。

A.育児の手技手法については、こんにちは赤ちゃん訪問や親と子の健康相談において、助産師や保健師が個別に支援している。また、メンタルケアや継続した支援が必要な方には、地区担当保健士がフォローを行っている。

Q.今回、市では産後のパパママ学級、沐浴・交流クラスこれを新たに設置、取り組みを拡充されたこと評価する。産後の子育てをより豊かなものとする取り組みの一つとして、性教育講座の実施や参加ということも考えられる。先日、子育てひろばで行われた市内助産院の助産師さんが行う性教育の出前講座を拝見させていただいた。性教育と言葉でいっても、いろんな視点からのアプローチがあるのだと再認識し、自分自身子育て中ということもあり、参考になることが大変多くあった。参加されたお母さん方からの意見交換、感想交流なども活発で非常に良い雰囲気であった。より多くの子育て中のパパママたちに参加してほしい、知ってほしいと思うが、そのためにはたくさん親子が訪れる集団検診の場などで、こういった講座を広く周知するなど、さらに広めることはできないか。

A.各事業担当と連携し、より充実した情報発信が行えるよう検討していく。

Q.今年度から産後ケアでは助産師居宅訪問型、アウトリーチ事業の取り組みが始まった。こちらの進捗について聞く。

A.令和7年1月現在の産後ケア事業訪問型の実績は、69件である。

Q.アウトリーチ事業を担っている助産院との連携はどのような体制になっているか。

A.産後ケア事業連絡会や訪問事業従事者会議への参加を依頼しているほか、毎月、事業報告を受けており、相談や要望はその都度お聞きできる体制をとっている。

Q.まだ事業が始まったばかりで事業スキームも含めて委託されているということで、事務負担等がかなりあるのではと少し心配がある。できる限り寄り添っていただきたいと考えるが。

A.本市としては、こんにちは赤ちゃん訪問事業との差別化を図る上で、訪問型事業を委託契約している。事業を行う上で、一定程度の事務負担はあると認識しているが、より事業がスムーズに実施できるよう今後も協議していく。

Q.産後ケア事業は、その後の子育てが軌道に乗るかどうかの要の部分であると考えている。地域密着の市行政の応援により、伴走型支援のよいスタートを切ることで、笑顔の子育てへとつながっていけると思っている。事業全体の今後の展望について聞く。

A.市内の医療機関等を含め、受託機関を増やしていくとともに、国や都、他自治体の動向を注視し、支援を必要とする市民にとってより利用しやすい事業となるように、調査研究を進めていく。

今回質問を組み立てるにあたり、普段保育所等訪問支援を利用している・過去に利用していた保護者の方々や、お子さんが特別支援学級に在籍する保護者の方、またグリーフケアの部分では現役助産師さんやグリーフケアの活動を市内外ですすめている方などからお話を聞かせていただき、参考にさせていただきました。ご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございます。